(本稿は2005年度環境経済・政策学会での討論者メモを加筆したものです)

2006年3月20日

Ver.2.2

この文章のダウンロード

地球温暖化問題懐疑論へのコメント

東北大学 明日香壽川

気象研究所 吉村純

地球環境フロンティア研究センター 増田耕一

地球環境フロンティア研究センター 河宮未知生

1. はじめに

地球温暖化問題(以下では温暖化問題)に関しては、多くの不確実性が残っている。しかし、温暖化の人為的要因や対策の必要性に関して、これまでの知見を無視するかのような議論も散見される。したがって、様々な論点を整理し、新たな知見などを紹介することによって、温暖化問題に関する建設的な議論を推進することの重要性は高いと思われる。

そのため、本稿では、現在起きている温暖化の要因を、産業革命以降の人為的な二酸化炭素の排出を主な要因とする考え方(以下では、「人為的排出二酸化炭素温暖化説」と呼ぶ)に対して、どちらかと言えば懐疑的あるいは否定的な言説となっている槌田(1999、2004、2005a、2005b)、渡辺(2005)、伊藤(2005)、池田(2006)、Lomborg(2005)などを中心に、彼らの主な議論に対する反論コメントを以下のように分けて整理した。

1. 温暖化問題における「合意」

2. 温暖化問題のサイエンス

3. 温暖化問題の優先順位

個人のキャパシティには限界があり、新たな知見も次々と現れる。したがって、本稿はあくまでもver.2.2であり、例えばサイエンスに関する問題は、日本気象学会などの場での継続的な議論が必要だと思われる。なお、本ペーパーとともに、2006年2月18日に東京の高千穂大学で開催された「地球温暖化に関する公開討論会」の発表資料[1]を合わせてご一読いただけると温暖化問題に関する理解が深まると思われる[2]。

2. 温暖化問題における「合意」

議論1. 温暖化、特に温暖化に対する人為的な影響に関する世界的な合意はない(渡辺2005)。

証拠1. 全米科学アカデミーの元会長が(も)京都議定書を否定しており、世界では、温暖化に対して様々な懐疑的な議論が活発になされている(渡辺2005, p.74)。

<反論>

第一に、仮にその人物の肩書きが何であろうと、一人の個人の意見がすべての意見を代表するわけではない。第二に、Oreskes(2004)によると、“Global Climate Change”というキーワードで、1993年から2003年までに発表され、ISIデータベースに登録されている査読付きのペーパーを分析したところ、928ペーパーが該当し、かつ、その中で温暖化に対する人為的な貢献の存在を否定しているものは一つもなかった。第三に、米国では、全米科学アカデミーの他に、the American Meteorological Society、the American Geophysical Union、the American Association for the Advancement of the Scienceのような学会も、人為的排出二酸化炭素温暖化説を支持する公式文書を発表している。また、世界の学術団体が合同で以下のような人為的排出二酸化炭素温暖化説を支持する声明をだしている。

「気候変動に対する世界的対応に関する各国学術会議の共同声明」(仮訳)

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-s1027w.pdf

すなわち、少なくとも世界および米国内のアカデミアにおいては「合意はある」とする方が状況認識としては正確であり[3]、いわゆる人為的排出二酸化炭素温暖化説に対する「懐疑論者」の方々の多くは、全く分野が異なる専門外の研究者あるいは非研究者である場合が少なくない[4]。そして、その方々の多くが、積極的に気象科学や地球科学の分野での新たな知見を分析した上で発言している場合もそれほど多くないように思われる。

3. 温暖化問題のサイエンス

議論1. 二酸化炭素の温室効果による地球温暖化はなく、気温上昇が二酸化炭素濃度上昇の原因である(槌田2005b)。

証拠1. 例えば、 Keeling et al.(1989)のグラフ(図1)によると、気温の変化は二酸化炭素濃度の変化よりも半年早く現れる(槌田2005)。

図1. 観測値から長期的な上昇傾向と季節変化を取り除いた大気中二酸化炭素濃度変動と気温変動の関係

出所:根本(1994), p.151

<反論>

図1は、Keeling et al.(1989)にある一つのグラフを根本(1994)が日本に紹介したものだが、端的にいうと図の見方あるいは解釈がおかしい。なぜならば、このグラフは、Keeling自身が、二酸化炭素濃度の長期的な上昇傾向(≒人間活動の影響[5])を除いた場合の気温上昇と二酸化炭素濃度上昇との関係を明らかにする目的で作成したグラフであり、それ以上でもそれ以下でもないからである。言い換えれば、この図は、ある特殊な条件のもとでの気温上昇と大気中の二酸化炭素濃度上昇との相関関係を示しているにすぎず、グラフでは温度上昇が二酸化炭素の濃度上昇に先行しているように見える理由としてKeeling自身が「エルニーニョによる二酸化炭素濃度上昇を示していると考えられる」とはっきり明言している[6]。

また、河宮(2005)にあるように、エルニーニョなどの自然起源による二酸化炭素濃度変動振幅は0.5 ppm 程度、変動の特徴的なタイムスケールは数年程度である。例えば、大気大循環モデルを用いた地球温暖化実験において,100年程度のタイムスケールで二酸化炭素濃度が350ppm から700ppm に倍増したときの典型的な昇温幅が2〜6℃である(IPCC第三次報告書)ことを考えると、図1の振幅・タイムスケールは非常に小さなものであり、現在起きている温度上昇にはほとんど影響を与えないレベルである。このような場合、二酸化炭素は受動的な大気成分として振る舞い、気温や降水といった環境条件の変動の影響を受けそれらより位相の遅れた変動を示す。一方、20世紀後半に起きている地球温暖化問題の場合は、大きな濃度変化が長期間にわたって続くため放射バランスの変化を通じ気温を能動的に変える要因として働く。

なお、気温上昇によって二酸化炭素濃度が増加する要因として考えられるエルニーニョだが、エルニーニョ発生年には海洋からの二酸化炭素放出が低減することが実際の観測によって明らかになっている[7]。すなわち、エルニーニョによる海面温度上昇はあるものの、「(人為的排出二酸化炭素温暖化説を否定する論者の多くが証拠を示さずに主張しているような)海面温度上昇によって海面からの二酸化炭素が放出され、それが大気中の二酸化炭素濃度上昇の主な要因となっている」という考えは全くの誤りである[8]。

いずれにしろ、図1からだけでは、人為起源による二酸化炭素濃度上昇によって20世紀後半に起きている気温上昇の当否を議論することができない。繰り返すが、このエルニーニョの影響を示しているグラフと、20世紀後半に起きている(二酸化炭素などの温室効果ガス由来の)温暖化とは明確に分けて考える必要がある。

証拠2. 二酸化炭素大気中濃度の上昇が原因で、結果として気温上昇が起こっているものと仮定すると、二酸化炭素やメタンの大気中濃度を周期的に変動させる地球システムのイベントを示すことが必要。

<反論>

前述のように、過去の気候変動で二酸化炭素やメタンを増加させていたトリガーは、気温であってもよく、これも含めて、現在の科学は以下の3つを同時に認めている。

1)気温が原因で二酸化炭素濃度が変わる

2)二酸化炭素濃度が原因で気温が変わる

3)近年の100年スケールの気温上昇は、2)がトリガーである(前の証拠1に対する反論を参照のこと)

まず、強調したいのは、1)は2)、3)と両立するので、1)を認めたら最後、2)も3)も主張してはいけないという議論は成り立たないことである。人為的排出二酸化炭素温暖化説が主張しているのは、あくまでも20世紀後半の温度上昇に関しては二酸化炭素が原因であるということであり、それ以外の過去における温度上昇においては、気温が原因で二酸化炭素濃度が変化した場合が数多く存在することは最初から認めている[9]。したがって、「周期的イベント」を示すこと自体が必要とされておらず、人為的排出二酸化炭素温暖化説の研究者は示そうともしていない。

証拠3. 人為的排出二酸化炭素温暖化説によれば、二酸化炭素の大気中濃度の上昇によって、平均気温は単調に上昇傾向を示し、その上昇率は近年に近づくほど大きくなる。しかし実際に観測された平均気温の変動はこれとはかなり異なった傾向を見せている。例えば、前世界大戦後の大気中の二酸化炭素濃度の上昇率が大きくなった時期に、逆に低温化傾向を示している。

<反論>

地球の平均気温は二酸化炭素濃度に見合った平衡状態に達しているわけではなく、前述のように、気温変化には様々な因子がある。したがって、気温と二酸化炭素濃度がぴったり対応しないのは必ずしも不思議なことではない。前世界大戦後の大気中の二酸化炭素濃度の上昇率が大きくなった時期は、火山噴火などの自然要因と人為起源エーロゾルの冷却効果が温暖化を打ち消していたと考えられる[10]。

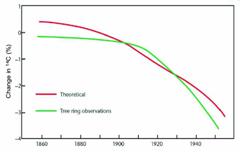

このような過去の事象は、気候モデルによる20世紀の再現実験によって示すことができる。例えば、仮に二酸化炭素やエーロゾルなどの人為起源物質の増加が無いという条件でシミュレーションを行うと、(自然の変動要因と気候の内部変動だけでは)20世紀後半の気温上昇の大きさは再現できない(図2)。これらは、20世紀後半においては、二酸化炭素が「原因」で温度が「結果」であることを強く示唆している[11]。

図2. 気候モデルによるシミュレーション結果

出所:IPCC第三次報告書

証拠4.(人為的二酸化炭素排出が継続していたにも拘らず)92年と93年では二酸化炭素濃度は増加しなかった(槌田2005b)。

<反論>

第一に、大気中二酸化炭素濃度変化は、人為起源の排出と自然の(海洋および陸上生態系の)排出および吸収の和で決まる。したがって、自然の排出・吸収は火山噴火やエルニーニョのような自然変動により変動し、正味で大きな吸収になることもある。人為的二酸化炭素排出があれば必ず大気中二酸化炭素濃度が上がることを人為的排出二酸化炭素温暖化説の研究者は主張しておらず、二酸化炭素濃度の変動は、人為的排出二酸化炭素温暖化説を否定するようなものではない。

第二に、もともと季節変動がより小さい(≒自然の排出・吸収の影響が現れにくい)SIO(Scripps Institution of

Oceanography)による南半球の観測地点での年平均(http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/co2/sio-keel.htm)を見ると、この期間も上昇し続けている。

第三に、槌田(2005b)の元データ(図3)を見ると、月別では最高月の濃度は92年も93年も上昇傾向にあり、全体の上昇傾向にそれほど逸脱していないようにも見える。

第四に、そもそも、2年間の異常があるから、産業革命以降の約150年間でずっと成立していると想定できるものを完全否定する、という論法自体がおかしい。

証拠5. 2003年では大気中二酸化炭素濃度が3 ppmも増加した(それまでは毎年1.5-1.8ppm)。3ppmというのは、人間が排出した量と同じである(槌田2004)

<反論>

まず、3 ppmという数字の由来が不明である。また、前出の議論2の証拠4に対する反論の中でも述べたように、二酸化炭素大気中濃度は、人為的排出以外の要素も影響するため大きな幅があり地域によっても異なる。したがって、3

ppmという数字もあり得ない数字ではない。実際に、IPCC第三次報告書でも、「1990年代の年々の増加量は、0.9

ppm(0.2%)から2.8

ppm(0.8%)まで」となっており、変動幅は大きい。

証拠6. エルニーニョの1年後に二酸化炭素濃度が上昇する。エルニーニョによる海面水温上昇によって大気中に二酸化炭素が海洋から放出される(槌田2005b)。

<反論>

これも人為的排出二酸化炭素温暖化説と矛盾しない。前出の議論1の証拠1に対する反論コメントでも述べたように、確かに、エルニーニョによって二酸化炭素濃度が増えるという形の因果関係は考えられる。しかし、それは温暖化や干ばつによる森林火災時の二酸化炭素排出が大きく影響していると思われる。実際に、最近では97〜98年のエルニーニョによって、多くの国で数百万haもの森林火災があったと報告されている。83年のインドネシアでの森林火災もまた、その半年以上前のモンスーン期の干ばつ(=実際にあったエルニーニョ)の影響を受けて二酸化炭素を排出していた。なお、図3と図4で示したように、エルニーニョによる海面水温上昇によって海洋から二酸化炭素が放出されるというのは、実際の観測によって否定されている(Feely et al. 1999)[12]。もちろん、エルニーニョのような出来事によるフィードバックはいつも同じように(同じ大きさで)成立するとはかぎらない。

図3 エルニーニョと海面からの二酸化炭素放出との関係

出所:Feely(1999)

図4 海面水温と二酸化炭素分圧との相関関係

出所:Feely(1999)

<図3と図4の解説>

図3の右列が海洋からのCO2放出を示す。上の方92,93年がエルニーニョ発生年、下の方の96年は非エルニーニョ発生年にあたり、エルニーニョ発生年の方が、CO2放出が小さくなっていることがわかる。図4では、海面水温(SST)が上がるとCO2分圧(pCO2)が下がる(海はCO2を吸収しやすくなる=海面からのCO2放出量が小さくなる)というきれいな相関が示されている。

議論2. 大気中二酸化炭素と海洋中二酸化炭素は平均海面温度で準熱平衡状態にあり、人為的二酸化炭素が長期間大気中に留まるとは考えられない(槌田2005b)。

<反論>

まず、二酸化炭素は水と反応して炭酸イオン等の形で海水に溶け、また、海洋プランクトンの活動により、海洋表層の炭素は有機物に変換されて中層・深層へ沈降するため、二酸化炭素の海水への溶解量はヘンリーの法則[13]だけからは決まらない。さらに、表層水は1000年のオーダーで循環して深層水と入れ替わるため、深層を含む海洋全体の炭素量が大気中の二酸化炭素濃度と平衡するには1000年オーダーの時間がかかる。以上から、大気と海洋との短時間スケールの平衡状態を基点とした議論は誤りである。人為的二酸化炭素排出を主因として急速に増加した大気中二酸化炭素濃度に対して、海洋全体としては全く平衡に達しておらず、大気中二酸化炭素をしばらくは吸収し続ける過渡状態にあると考えるのが合理的である。なお、大気中二酸化炭素濃度の決定には、海洋のみでなく、陸域生態系と大気との炭素交換の役割も重要であるが、こちらも温度のみによる短時間スケールの平衡状態では議論できない。

議論3. 海面水温上昇で、海洋からのCO2放出が説明できる。例えば、1910年から1980年の平均海面水温の上昇は0.5℃程度であり、この間、温度効果だけで10 Gt以上の炭素が余分に大気中に放出されたはず。

<反論>

炭酸系における「緩衝効果」と呼ばれる現象のため、0.5度の温度上昇による炭素放出は10 Gtより小さく、1Gtほどであると考えられる。しかし、仮に10 Gtの排出があったとしても、10 Gtの炭素放出は、大気中二酸化炭素濃度に直して5 ppm程度に過ぎない。それに対して実際の大気中での濃度上昇はこの期間で40 ppmである。さらに言えば、「1910年から1980年」というのは海面水温上昇がもっとも大きくなる時期であり、これを「1860年から1980年」に直せば水温上昇は0.3度ほどで、対応する放出量は6 Gt(3 ppmに対応)、これに対し大気中二酸化炭素濃度上昇は60 ppmほどになる。すなわち、仮に温度上昇によって海洋から二酸化炭素が放出されたという議論に最大限に乗ったとしても、大気中の二酸化炭素濃度上昇を説明するには定量的に無理がある。

議論4. 炭化水素燃料の燃焼によって大気に付加される二酸化炭素による炭素の供給量は6 Gt程度であって、年間に大気と生態系・海洋表層水と交換される二酸化炭素による炭素量200 Gtのわずか3%に過ぎない。

<反論>

これも典型的な誤解あるいは非常にミスリーディングな議論である。6 Gtというのは一年当たりの数字であり、累計では約350 Gtの放出がある。これは産業革命以前の大気中二酸化炭素存在量の7割ほどにあたり、自然界の炭素循環過程のちょっとした変動ではとても吸収できない量である。

議論5. 「人為的に排出された二酸化炭素のうち、大気中にとどまるのが46%、海洋吸収が28%、森林吸収25%」という推定はいい加減。「森林などによる吸収の増加」は、森林伐採や焼き畑などの現状に反している(槌田2005b)。

<反論>

前出の議論2の反論でも述べたように、しばしば「温度上昇によって二酸化炭素濃度が上昇した。人為的排出は大気中二酸化炭素濃度上昇に関係ない」という主張のもと、ヘンリーの法則やエルニーニョなどが持ち出され、「大気中にとどまるのが46%」などの数字が否定されている。

しかし、このような議論は、直感的にもおかしく、定量的にもはっきりと否定されている。

まず、仮に、二酸化炭素濃度上昇が人為的な排出由来でないとすると、数十万年間も変化がなかった状況から、何らかの原因で海洋から人為的な排出と同じ量の二酸化炭素がいきなり放出され、それと同時に全く同量の人為的排出による二酸化炭素が海と陸に吸収されなくてはならない。これは直感的に非常に考えにくい。仮に森林伐採によっても陸域生態系から排出、さらに海水温上昇で海洋からも排出、人為的な化石燃料からも排出というのであれば、一体それらの二酸化炭素は最終的にどこへ行ったというのだろうか。

ヘンリーの法則によって人為起源二酸化炭素が海洋にすべて吸収されると説明するのも困難である。なぜならば、もし人為起源二酸化炭素が全て海洋に吸収されたとすれば、その分海洋中の二酸化炭素の質量は大きくなり、平衡する大気中の二酸化炭素分圧もそれに比例して大きくなる。しかし、人為起源二酸化炭素は大気中には残っていないので分圧の上がりようがない。したがって、実際には、人為起源の二酸化炭素の一部が大気中に残り、「海洋中の二酸化炭素量増加に対応する二酸化炭素分圧上昇」と「大気に残った二酸化炭素によりもたらされる実際の二酸化炭素分圧上昇」が等しくなるところで平衡が保たれるはずである。

また、前述のように、エルニーニョによる海面水温上昇→二酸化炭素放出の可能性も実測によって明確に否定されている(Feely et al.

1999)。

さらに、下記に挙げるのは、独立的な研究手法に基づいた複数の定量的な研究であり、すべてある程度の範囲で、例えば「人為的に排出された二酸化炭素のうちで海洋に吸収される量」などに関する数値でほぼ一致した結果を出している。もし、このような数字を否定するのであれば、一つ一つの研究結果に対して具体的な反証を挙げるべきである。

研究1:C14濃度の変化

化石燃料由来の人為的排出による二酸化炭素は、C14含有量が小さい。したがって、図5に示したような大気中の二酸化炭素に含まれるC14の濃度変化を見れば、大気中二酸化炭素濃度上昇が化石燃料由来の人為的排出によるか否かがわかる[14](Damon

et al. 1973:Baxter

and Walton 1970)。

図5 大気中のおけるC14濃度の変化

出所:

Hadley Center(2005)

研究2:O2濃度の変化

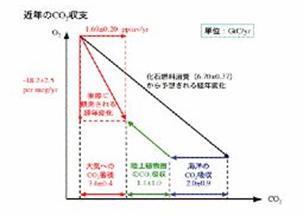

化石燃料由来の人為的排出によって大気中の酸素(O2)の濃度が変化する。したがって、大気中の酸素濃度の変化を見れば、大気中二酸化炭素濃度上昇が化石燃料由来の人為的排出によるか否かがわかる(図6)[15]。

図6 O2とCO2の観測結果から得られた近年のCO2収支に関する模式図

出所:東北大学大気海洋変動観測研究センター(2006)

陸上生態系による吸収は、大気の二酸化炭素の収支を地域別・季節的に分けて解析することなどにより、おもに北半球中・高緯度の植生が吸収していることがわかっている。しかし、木、草、土壌などへの配分や、どの程度安定した形で貯蔵されているかについては未解明なことも多い。陸上生態系の吸収がふえた理由の一部は、地域や生物種によって一様でないものの、二酸化炭素濃度の増加および気候変化が光合成による有機物生産に有利に働いたことで説明される。

研究3:海洋中炭素濃度の変化(6つの独立した手法)

大気と二酸化炭素をやり取りするのは海洋と陸域生物圏の2つだけである。したがって、大気中の二酸化炭素の一部でもが海洋なり陸域から排出されたものなのであれば、これらの二つが貯蔵する炭素量の減少が実際に計測されるはずである。これに関しては、すでに以下の6つの独立した手法を用いた定量的な分析がなされており、大気と海とのやりとりに関して、すべてほぼ一致した結果(海洋炭素量減少の否定)を明確に示している。

1)海洋表面の二酸化炭素分圧の直接観測(Takahashi

et al. 2002)

2)異なる海域への炭素循環量を示す二酸化炭素の大気中の空間分布観測(Bousquet

et al. 2000)

3)生体プロセス影響を排除したCFCと炭素、酸素、養分の総合観測

(Sabine

et al. 2004)

4)

CFCsによる水の年齢推定と組み合わせた炭素とアルカリ性の二回の観測(McNeil

et al. 2002)

5)大気中二酸化炭素増加と酸素減少の同時観測(Keeling

et al.

1996)

6)大気中二酸化炭素の増加と炭素13減少の同時観測(Ciais

et al. 1995)

すなわち、現時点(2006年2月)においては、海洋中炭素に関して減少を示す観測の報告数はゼロである。一方、上述のように、増加を示す観測の報告数は、6つの独立した手法を用いて20以上の研究文献がある。

議論6. 対流圏上部の大気温度は、その大気中の水蒸気の分子振動による宇宙への放熱で決まる。この温度はマイナス18℃である。残りの対流圏大気の基準温度は気圧で決まる。高度の下降に伴い気圧が上がると温度が上がる。地上の温度は(気温)は、1気圧での基準温度の付近にある。基準温度よりも対流圏大気の温度が高くなると不安定になり、対流とそれに伴う蒸気降雨が発生して冷却されるので、基準温度は維持される(槌田2004)

<反論>

地球の平均太陽放射反射率が変わらなければ、地球が出す放射の代表温度は一定(マイナス18℃)とみなしてもよい。また、対流圏の鉛直温度勾配は近似的には一定とみなしてもよい。

しかし、地上気温は気圧だけでは決まらず、エネルギー収支の結果として決まる。また、放射の代表温度をもつ高さは固定されていない。温室効果物質が多いということは、赤外線に対して大気がより不透明だということだから、赤外線で外から見えるのはより外側、つまりより高いところになる。つまり、放射の代表温度をもつ高さは温室効果物質が多いほど高くなる。したがって、温度勾配が一定ならば、地面付近の気温は、より高くなる。次の図7のAのまるを通る実線と、その上の破線のまるを通る破線を比較してほしい。

図7 気温と高度との関係を示す模式図

出所:真鍋(1985)再録 内嶋(1990)

上の説明では定常状態どうしの比較を行ったが、温度の時間発展を考慮して考えると、次のようになる。地球の出す放射の代表温度がTeで、太陽から受け取る放射とつりあっているとする。

実線の温度分布ならば、図7のAが放射を出す代表位置である。ここで大気が赤外線に対してより不透明になったとすると、放射を出す代表位置がA'に変わる。ところがこれでは地球が出すエネルギーが受け取る太陽エネルギーより少ないので、地球(大気・海洋)が暖まっていく。A'の高さの温度がTeとなる破線の温度分布まで暖まって、つりあうことになる。

また、二酸化炭素は大気全層でほぼ同じ濃度に広がるが、水蒸気は飽和水蒸気圧以下では凝縮・落下するため、成層圏から上では微量成分にすぎない。したがって、対流圏では最も強い赤外線吸収・射出物質は水蒸気であるが、成層圏では二酸化炭素である。

議論7. 成層圏でも大気は循環しており、その結果秒速60メートルもの風が吹いているので平衡状態とはとても言えない。まして、対流圏では、積乱雲が見られるように地表から対流圏上部まで直結して激しい活動があり、これを平衡で近似することはそもそも無理である。そのような平衡モデルを出発点とする地球温暖化論では正しい答えが得られるはずがない(槌田2005b)。

<反論>

気候モデルの文脈で「平衡」ということばは、熱力学的な意味での平衡状態ではなく非平衡定常状態をさしている。Manabe and Strickler(1964)の鉛直1次元放射対流平衡モデルの場合もそうである。現実大気の平均的な鉛直温度分布をよく再現できることが知られている。その際、積乱雲のような対流活動はパラメタリゼーションという手法によって表現されている。すなわち、放射対流平衡モデルは近似であることは承知のうえで使われている。

また、大気大循環モデルのほうがもっと現実に近い近似と考えられている。これは、大気の運動を具体的に表現し、また、平衡状態を論じる場合も平衡を仮定せずに時間発展型で計算するものである。大気大循環モデルで時間発展計算して得られた結果の時空間的平均と放射対流平衡モデルの結果は厳密には同じではないものの、共通点が多い。そこで、大循環モデルが現実世界の近似になっている度合いに、放射対流平衡モデルが大循環モデルの近似になっている度合いをかけあわせた程度までは、放射対流平衡モデルは現実世界の近似として使える。大気大循環モデルも、現実世界の近似としてもちろん完全ではない。問題点のうちには、近似が不十分であることはわかっていても、計算機資源の制約でより良い近似を使った計算ができない点もある。

成層圏の平均的な鉛直温度分布を説明するうえでは、対流を省略した放射平衡が、放射対流平衡のよい近似になっている。成層圏では、たとえ水平の風が強くても、鉛直の運動は起こりにくい。何かのきっかけで鉛直の運動が始まっても減衰振動になってしまう。したがって、大気の流れによる鉛直エネルギー輸送(熱伝達論でいう対流)は、放射(可視・赤外の両方を含む)による鉛直エネルギー輸送に比べて量の桁が落ちる。

いずれにしろ、現実の気候は定常状態ではないものの、その長期的平均状態は、定常モデルでよく近似されることが多い。また、その有効性は問題ごとに関与するプロセスの時間スケールを考慮して検討されている。

議論8. 気温は、1)対流圏上空の温度、2)断熱圧縮、3)水蒸気を原因とする対流、で決まる。CO2温暖化説は、これを十分に考慮していない(槌田2005b)。

<反論>

この3項目には放射過程が欠落している。対流圏の鉛直温度勾配が基本的に対流で決まっていることは確かだが、温度そのものを決める上では放射過程は無視できない。

まず、仮に水蒸気の凝結・蒸発過程がない場合を考える。乾燥断熱勾配よりきつい勾配は、対流が起こるので長続きしない。逆にゆるい場合(上下逆転した場合を含む)は対流が抑制されるので持続可能である。したがって、時空間平均した鉛直温度勾配は、乾燥断熱勾配かそれよりゆるい。地球大気の対流圏の状況では下端の地表面に太陽放射吸収による熱源があるので、必ず対流が起き、平均の鉛直温度勾配は乾燥断熱勾配に近くなるはずである。

水蒸気の効果は、基本的に凝結によって水蒸気の持っていたエネルギーがまわりの空気に移りその温度を上げることによってきく(水蒸気の凝結によって大気を加熱して軽くする)。凝結しながら上昇する空気塊の温度変化は湿潤断熱勾配と呼ばれるものになる。しかし、水を降水として落としたあと下降する空気塊の温度変化や、上昇中でも凝結が進行しない場合の温度変化は乾燥断熱勾配に近いものになる。したがって、現実の大気の鉛直温度勾配は、湿潤断熱と乾燥断熱の中間となる。

仮に放射にきく意味での水蒸気や他の気体成分・エーロゾルの量が同じとすれば、地球が出す放射の代表温度とその温度をもつ高さが固定されているとみてよい。その条件で乾燥対流の場合と湿潤対流の場合を比較すれば、地上気温は湿潤対流の場合のほうが低くなる。しかし、放射にきく物質の量が変化すれば、代表温度を持つ高さは変化しうる。温度勾配が固定されていても、地上気温が対流だけで決まるわけではない。

(この議論に対する反論に関しては、議論6の反論を参照のこと)

議論9. 水蒸気の濃度変動は大きい。30 ℃で飽和水蒸気は42000 ppm、10度Cでは、12000 ppm、0 ℃では、6000 ppmである。したがって、気温が下がると地表から放射される遠赤外線は大気を通過して宇宙に放出され易くなる(放射冷却)。寒冷化するとますます寒くなる(逆も正しい)。このように温暖化ガスの主役は水蒸気である。CO2が100 ppm増えたところで、この水蒸気温度の変動幅の範囲内であって、温暖化ガスとしての水蒸気による保温効果を大きく修正することにはならない(槌田2005b)。

<反論>

地球大気の温室効果をもたらす最大の要因が水蒸気であることは正しい。また、海のあるもとでは、大気中の水蒸気量はほぼ飽和水蒸気量に比例して増加すると思われるので、(必ずそうなるという保証はないものの)温度に対して水蒸気の温室効果が正のフィードバックになることも恐らく正しい。実際に、温暖化予測に用いられる3次元気候モデルにおいては、水蒸気や二酸化炭素による赤外線の吸収・放出は当然考慮されている。

しかし、繰り返すように、水蒸気は赤外線のすべての波長のものを強く吸収・射出するわけではない。二酸化炭素、メタン、N2O、フロンなどは、水蒸気の吸収の弱い波長帯の一部を強く吸収・射出する。その吸収波長帯の赤外線によるエネルギーのやりとりに関する限りは、水蒸気よりも重要である。さらに、成層圏においては、水蒸気量が非常に小さいため、赤外線の放射において、水蒸気よりも二酸化炭素の方が重要な役割を果たしている。

すなわち、水蒸気が重要な温室効果ガスであることが否定されていることはなく、水蒸気が人為起源温室効果ガスに含められないのは、大気中の水蒸気量を決める要因がおもに大気と海洋および陸面との間の交換(蒸発・降水)であり、また、大気中の水蒸気の平均滞在時間(大気中の存在量を交換速度で割ったもの)が約10日と、短いからである。水蒸気は、この交換が速いので、人為的な放出の影響は、局所的なものに限られ、地球全体の温室効果に対して直接重要なものにはならない。

しかし、水蒸気の交換量は、気候の変化に伴って変化する。人為起源の二酸化炭素その他による温室効果によって気候が変化すれば、それに伴って大気中の水蒸気量が変化し、それによる温室効果も変化する。このことは、人為起源の温暖化の議論では、水蒸気によるフィードバックとして考慮されている。これは、水蒸気の分布の変化まで考えると複雑であるが、大局的には、温暖なほど大気が含みうる水蒸気量がふえるので、気温の変化を増幅する正のフィードバックである[16]。

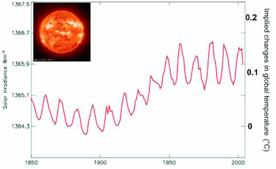

議論10. 最近の温暖化は主に太陽活動の影響である。

証拠1. 過去においては太陽活動のレベルを示す黒点数と温度との相関関係が観られる。

<反論>

確かに過去の気候変動において太陽活動が大きな影響を与えたという考えは成り立ち、実際に影響を与えている。人為的排出二酸化炭素温暖化説も、過去における太陽活動の影響を否定してはいない。また、20世紀の太陽活動は過去に見られない程の強さであるという説も出されている(Solanki et al.

2004)。

しかし、重要なポイントは、次の図8で示されているように、20世紀後半においては太陽活動が活発化する傾向は見られず、20世紀後半の急激な温暖化は太陽活動では説明できないことである(Lean 2000)。なお、図8に示されたような太陽放射量の推移の見積もりに関して、最近、11年周期よりも長期の変化は過大評価であるという考えが強まっており(Foukal et al.

2004)、実際には太陽活動が気候に及ぼす影響はさらに小さい可能性がある。

図8 太陽活動の大きさの推移

出所:Hadley

Center(2005)

証拠2. 宇宙線の量と温度との相関関係が観られる(伊藤2003)。

<反論>

宇宙線が雲の形成に影響をおよぼし、それが20世紀後半の気温の上昇につながっているという理論は、しばしば人為的排出二酸化炭素温暖化説を批判する材料として用いられる。しかし、宇宙線と雲との因果関係に関しては、1)理論的な証明が不十分である、2)宇宙線の量に関して、(雲の形成による温度上昇を説明するのに必要な)長期的傾向が見られない、3)この説の提唱者である論文の計算自体に問題がある、などが指摘されている(Damon

and Laut 2004)。また.1)宇宙線と相関が高いとされる下層雲量は衛星の赤外バンドのみから求めたものであり、そもそも赤外のみから求めた下層雲量は現実の雲量のよい指標でない。可視+赤外から求めた下層雲量(現実との対応がよい)と宇宙線との相関は悪い、2)赤外のみから求めた下層雲量と宇宙線の相関も、データを1994年以降に延長すると相関が悪くなる。1994年以降の衛星データ処理に問題があるという指摘もなされたが、それも無さそう、などの指摘もなされている(Sun

and Bradley 2004)。したがって、研究者の間では、宇宙線の量と温度との相関関係は信頼性がそれほど高くない一つの仮説にとどまっている[17]。

議論11. 衛星による観測データでは温度上昇が見られない(渡辺2005(p.92))

証拠1. 気象衛星NOAAの計測器のデータによる南半球の気温は、25年間変わっておらず、エルニーニョ現象がなかったら逆に微かに下がり気味である(渡辺2005, p.89)。

<反論>

確かに、長い間、地球表面の温度上昇と気象衛星による温度観測のずれが問題となっていた。しかし、最新の知見であるMears(2005)やSherwood et al.(2005)によると、NOAAの衛星データおよび気球によるデータの方に(補正の)誤りがあったことが明らかになっており、モデル予測と矛盾なく説明できる可能性がある(Hogan 2005)。

議論12. ホッケー・スティック論争[18]で、Mannらは自分たちの復元推定の訂正記事を出した(渡辺2005, p.94)。

これも、増田(2005a)が述べているように、渡辺(2005)の方が、明らかに事実誤認あるいは書き方が非常に不適切だと思われる。たしかに、Mann らは、Nature誌に提出した論文(Mann et

al. 1998)の付属資料(Supplementary Information)にいくつか誤りがあったことを認める訂正記事(Mann et

al. 2004)を出したが、これは(20世紀には過去に例のない急激な温暖化が起きているという)論文の内容を修正するようなものでは全くない。すなわち、Mannらが、「自らが誤っていた」というようなコメントを公に出した事実はなく、渡辺(2005, p.94, 7行目)にあるような「悔し紛れの捨てぜりふ」といった内容の文章は、Mann et

al.(2004)の中にはどこにも存在しない[19]。

議論13. 20世紀の気温上昇は人為起源の温室効果ガスのよるものではない事実が出ている。例えば、グローバル・ディミング(地球暗化)の原因と一つとされる硫酸エーロゾルによる冷却効果は、人為起源の二酸化炭素による加熱の大きさと比べて4〜5倍大きい。したがって、エーロゾルによる冷却を打ち消す加熱現象が起こっていることになり、この原因として、海洋から大陸に水蒸気が流れこんだ結果、水の蒸発による冷却が弱くなった、という機構が提案されている(伊藤2005)。

<反論>

「放射量の観測データを見たら、近年、日射が大きく減っていることが分かった」という観測事実から気温低下をもたらすと考えられているグローバル・ディミングに関しては、1)今までさんざん議論されてきているエーロゾルの効果でほとんど説明できる、2)観測された日射の減少は、全球的な現象ではなく、局地的または地域的な現象である(Alpert et al.

2005)、などの研究結果が出ている。もし、2)のAlpert et al.(2005)の示唆が事実であれば、(グローバル・ディミングを特集して話題になった英BBCのテレビ番組で懸念されていたほどには)エーロゾルの全球的冷却効果は強くない、ということになる。したがって、二酸化炭素以外の加熱原因、例えば、紹介されているような「海洋から大陸に水蒸気が流れこんだ結果、水の蒸発による冷却が弱くなった」という理解困難な加熱機構を特に考える必要はなくなる(硫酸エーロゾルによる冷却効果が4〜5倍大きい、というのも根拠が不明である)。なお、近年の温暖化の議論や実際のモデル計算では、エーロゾルや対流圏オゾンの影響は、二酸化炭素と並んでその効果がすでに定量的に考慮されている。

議論14. 大気汚染が温暖化の原因となっている可能性がある(槌田2005b)。

<反論>

まずエーロゾルの種類を区別して考える必要がある。前述のように、硫酸液滴のような太陽光をよく反射するエーロゾルは、地上気温に対しては寒冷化の方に効果があると考えられる。すすのような太陽光をよく吸収するエーロゾルは、その存在するところの空気を暖める。地上気温を高めるとは限らないが、そのように働く可能性はある。ただし、エーロゾルが重要であることから、二酸化炭素などの気体成分が重要でないことは論理的に出てこない。両方の効果は共存している。また、20世紀後半の気温の時系列は、第1に二酸化炭素などの気体成分、第2に(大気汚染による)硫酸液滴のようなエーロゾルを考慮するとよく説明できる。すすや土壌粒子などのエーロゾルの効果はそれらに比べれば副次的と思われる。

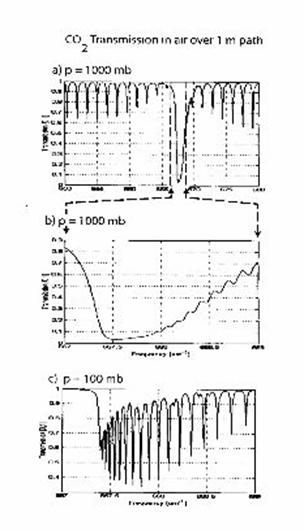

議論15. 二酸化炭素は地球放射の赤外線をこれ以上吸収しない。したがってさらなる温室効果を持たない(池田 2006, p.28-29)。

<反論>

大気中の温室効果ガスは赤外線を吸収だけでなく射出する物質であり、また、それは地表面から出た赤外線だけでなく大気から射出された赤外線も吸収する。したがって、吸収・射出は1回だけでなく何回もくりかえされることがあり、それによって地上気温に対する温室効果は強められる。1回の吸収について飽和して終わりではない。

また、一回の吸収に関してもまだ飽和していない。このことを、大気放射の教科書(Petty 2004)を用いて以下で説明する。

図9は、鉛直方向の大気全層に相当する二酸化炭素による放射透過率を波長別に見たもので、横軸は波数(波長の逆数)で、左が500/cm、右が800/cmである(上に波長の目盛りあり)。縦軸は透過率で、1が透明、0が完全に不透明な状態を示す。この波長帯では散乱はほとんどないので、1-透過率が吸収率となる。15μm付近は完全に不透明で、20μmと12μm付近はほとんど透明である。17μmと13.5μm付近で図が黒くなっているのは、大きい値と小さい値の間を行ったり来たりするからであり、このあたりが、二酸化炭素濃度によって吸収率が変わる部分である。

図9 二酸化炭素による放射透過率

出所:Petty(2004)

図 10は、厚さ1mの大気柱についての透過率を示す。a)は地上気圧(1000 mb、mbはhPaと同じ)で波数650/cmから680/cmまで、b)は同じものの波数667/cmから669/cmまでを拡大したもの、c)はb)と同じ範囲だが気圧が100 mb (成層圏下部に相当)としたものである。1000 mbでは、波数 668/cm 付近は、厚さ1mでも飽和に近くなっているが、図a)の範囲の大部分の波長域ではそれほどでもない。また、100 mbでは、吸収線の幅が狭くなるために、波数 668/cm 付近を大まかにみた吸収率はかなり小さくなる。

以下では、吸収線の中心付近では飽和していても、さらに吸収することを説明する。

分子の振動による電磁波(光子)エネルギー吸収は、量子物理学に従うので、原理的には固有振動数の差に一致する振動数の電磁波だけを吸収する。不確定性原理を考慮しても、「吸収線」というべき狭い振動数の幅しかない。しかし、光子のやりとりと並行して分子どうしの衝突があると、分子のもつエネルギー変化量が幅をもつ。衝突の効果は圧力としても現われるので、この効果を圧力効果という。これと別に、分子の運動に伴うドップラー効果もある。この両方の効果で、吸収線の幅は広がるが、それでも、振動数または波長の軸に対して吸収率をみると、非常に不均一である。したがって、吸収線の中心付近では飽和していても、中心から遠いところでは未飽和のことが多く、二酸化炭素濃度の上昇によってさらなる吸収が起こる[20]。

図10 二酸化炭素による放射透過率

出所:Petty(2004)

1940年代には、二酸化炭素による放射吸収は、その吸収する波長帯では飽和しており、大気中の二酸化炭素濃度がふえても吸収量はふえないと考えられていた。しかし、Plass(1956)が、いろいろな圧力について実験と計算をした結果、飽和していないことが明らかになった[21]。

すなわち、飽和に近いものの、さらなる吸収は可能であり、気圧の高い地上付近では飽和していても、気圧の低い成層圏では未飽和である。ただし、二酸化炭素濃度に単純に比例して吸収が増大するのではなく、吸収量はほぼ濃度の対数に比例する。また、このような定量的な関係を十分に考慮してモデルは作成されている。

いずれにしろ、しばしば、「二酸化炭素は飽和しているので、もう吸収しないはず」と定量的な分析を十分に踏まえずに断定的に決めつける議論があるが、それは全くの誤りであり、不毛な議論である。

議論16. そもそも温暖化が起きているかどうかはわからない。なぜならば、温度の観測データがおかしい(渡辺2005)。

証拠1. 地球表面の7割を占める海上の気候変化のデータはなく、都市化の影響も十分に考慮されていない(渡辺2005, p.76)。

<反論>

まず、海上気温や海水温などのデータからも温暖化傾向は明確に見いだされているため、海のデータの存在を無視する渡辺(2005)の議論は不適切である。IPCC第三次報告書に掲載された過去140年間の温度変化のグラフでは、陸上の気温とともに海面水温データが用いられている[22]。さらに、Parker(2004)は、(ヒートアイランドの影響を受けにくい)風が強い夜と風の弱い夜の都市部の温度上昇を比較することによって、ヒートアイランドの影響を否定しており、Gregory et al.(2004)などによって、よりヒートアイランドの影響を受けにくい海洋蓄積熱の観測における上昇傾向も明確に認められている。

議論17. 氷河が溶けているところがあるかもしれないが、気温が下がっている場所では、雪が深まっている場合もあるはず(渡辺2005,

p.96)。

<反論>

むろん、世界を探せば気温が下がる傾向の場所もあるとは思われる。しかし、IPCC第三次報告書では「20世紀の山岳氷河の大規模な後退」は「ほぼ確実」な観測結果として掲載されている。また、最近においても、夏場に北極海を覆う氷の面積が2005年9月に、人工衛星による観測が始まった1978年以来最小を記録したという報告が、米雪氷データセンターや米航空宇宙局などの共同グループによってなされている(共同通信2005年9月28日)。一部の地域の現象(例:気温低下や降雪量の増大)をとりあげて地球全体で起きている傾向を否定する論法は、非常にミスリーディングなものである。

議論18. ツバルの海面上昇は、ここ25年の変化はゼロである(渡辺2005,

p.96)。

<反論>

まず一般論として、海面水位は付近の海流の自然変動や地盤の変動によっても影響を受ける。したがって、一部の地域で海面上昇が見られないことは特別におかしいことではなく、それが直ちに、実際に起きていることが明らかな全球的な海面上昇トレンドを否定する証拠にはならない。また、前出の議論17と同様に、一部の地域の現象をとりあげて全体の傾向を否定する論法は、非常にミスリーディングなものである。ツバルに関していえば、たしかに(米国とオーストラリアが設置している)潮位計による海面上昇は大きくないものの、それでもゼロではない。

議論19. 人類社会にとって寒冷化の方が問題である(槌田2005)。

<反論>

寒冷化はもし起これば確かに人類にとって重大な問題である。しかし、今後約百年の間に起こる可能性は温暖化に比べてずっと低いと考えられている。70年代に言われた長期寒冷化説は主に、1万年から10万年くらいの周期帯の間氷期から氷期への移行のことを念頭において行われている。(公転軌道と自転軸の変化の可能性に関する最新の推定によると)約2万年後に起こるとされている氷期の到来[23]と、100年以内の温暖化とどちらを想定して将来に備えるべきかは明らかである。また、温暖化によるコストとベネフィットは、受益者と被害者がそれぞれ誰なのかという公平性の観点などから十分に検討されるべきである。なお、現在のような急激な二酸化炭素濃度の上昇が続けば、自然現象である氷期−間氷期サイクルにも何らかの狂いが生じると考える方が自然である。

議論20. 炭鉱の閉山が始まっている。炭鉱はいったん閉山したら、坑道がくずれて回復できない(槌田2005)。

<反論>

炭鉱は、コスト競争力や大気汚染防止などの様々な理由で閉山されている。たしかに、閉山後の再開は容易ではなく、落盤やガス爆発事故が起こる可能性も高くなる。しかし、基本的には技術の問題であって、再開に際して、安全管理などにコストをどれだけかけるかという経済的な問題でもある。閉山後に問題なく再開した実例はあり、回復できないということはない[24]。

4. 温暖化の優先順位

議論1. 様々な世界的な問題の中で、気候変動の優先順位は必ずしも高くはない。

証拠1. コペンハーゲン・コンセンサス(注)では、気候変動が最低の優先順位であった(Lomborg 2005)。

<反論>

コペンハーゲン・コンセンサスには、主に1)費用便益分析の問題、2)問題の選び方と参加者(8人)の人選、の2つの問題があると思われる(軍事費などと比較して金額が小さいという問題もあるがここでは省略する)。第1の費用便益分析の問題は、割引率や貨幣価値化の問題であり、合意形成が難しい問題である。第2の問題だが、貧困問題やAIDSと気候変動問題を並べて、実質的にどちらか一つだけを選べと問われれば、(3秒間に一人が栄養不足で死んでいるという現状を多少なりとも知っていれば)貧困問題を選ぶ人の方が多くなるのは理解できる[25]。しかし、貧困と気候変動は、時間的スケールや不可逆性が全く異なる問題であり、かつお互いに排除する(重なりがない)問題でもない。すなわち、多くの場合、気候変動対策を実施することは、大気汚染対策や貧困解消にも貢献する(例:石炭や動物の排泄物を燃料としている無電化地域の再生可能エネルギーによる電化)。8人の「賢者」は全て経済学者であり、会議の全体像をまとめた本“Global Crises, Global Solutions(Lomborg 2005)” の最後にある8人の気候変動に関するコメントなどを見ると、費用便益分析云々以前に、温暖化問題に対する知見を持っているかどうか疑問である。例えば、「エアロゾルを空中に散布することを検討すべきである。そもそも、我々よりも確実にrichである将来世代のために、なぜ現代に住む私たちが費用を払わなければならないのか」(参加者の一人であるThomas Schellingによるコメント:Lomborg 2005, p.627)や「100年後の人間は、現在の人間よりも賢いから対策を遅らせても問題ない」(同じく参加者の一人であるVernon Smithによるコメント: Lomborg 2005, p.635)といった、サイエンスの面からも倫理的な面からも疑義があるコメントがなされている。いずれにしろ、気候変動が最下位になったからといって何も対策を取らなくても良いということではなく、「何もしなくてもよい」と解釈することは、ただの問題先延ばしであり、コペンハーゲン・コンセンサスの結果も、結局は温暖化対策を行なわないための方便に使われるのにすぎないように思われる。

ちなみに、2005年1月スイスでのダボス会議参加者の世界重要問題優先順位付け投票(14の問題からトップ6を選ぶというもの)の結果は、上から順に貧困解消、公平なグローバリゼーション、気候変動、教育、中東、グロバールガバナンスであった。

注)Bjorn Lomborgが主宰し、コペンハーゲンで2004年5月に行われた会議でのコンセンサス。人類が直面している「10の問題」を抽出し、ノーベル賞受賞者3名を含む「世界的」な経済学者8人が、総額500億ドル(約5兆円)をこの10件の問題に配分するための優先順位と金額を決めた。その結果は、優先順位の高い順に、HIV問題、飢餓問題、貿易自由化、マラリア対策であり、気候変動問題に対する優先順位は最下位で配分額はゼロであった。

謝辞:本稿を書くに当たっては、小倉正氏、江守正多氏、伊藤幸喜氏に多大なご協力を頂きました。ここに感謝の意を表します。

参考文献

Alpert, P., P. Kishcha, Y. J.

Kaufman, and R. Schwarzbard(2005)“Global dimming or local

dimming?: Effect of urbanization on sunlight availability”, Geophys. Res. Lett., 32, L17802.

(http://www.agu.org/pubs/crossref/2005/2005GL023320.shtml)

Baxter, M.S. and Walton, A.(1970)“A theoretical approach to the

Suess effect”, Proc. Roy. Soc. London

, A318, 213–230.

Berger, A. and M.F. Loutre(2002)“An exceptionally long

interglacial ahead? ”, Science, 297,

1287-1288

Bousquet et al.(2000)“Regional changes of CO2 fluxes

over land and oceans since 1980”, Science,

Vol 290, 1342-1346.

Ciais et al.(1995)“A Large Northern Hemisphere

Terrestrial CO2 Sink Indicated by the 13C/12C Ratio of atmospheric CO2”, Science, Vol 269, pp.1098-1102.

Damon, P.E., Long, A., and

Wallick, E.I.(1973)“On the magnitude of the 11-year

radiocarbon cycle”, Earth Planet. Sci.

Lett. 20, 300–306.

Damon, Paul.E and Laut Peter(2004) “Pattern of Strange Errors

Pagues Solar Activity and Terrestrial Climate Data, Eos, Vol.85, No.39, 28 September 2004.

Foukal P, G North, and T Wigley(2004)"A stellar view on solar

variations and climate."Science, 306, 68-69.

Feely, Richard A.;Wanninkhof,

Rik; Takahashi, Taro; Tans, Pieter.(1999)“Influence of El Nino on the

equatorial Pacific contribution to atmospheric CO2 accumulation”, Nature, 4/15/99, Vol. 398 Issue 6728,

p597

Gray, LJ, Haigh J.D and Harrison

R.G.(2005)“The Influence of Solar Changes

on the Earth's Climate”. Hadley Centre, Technical Note 62, January 2005.

(www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/pubs/HCTN/index.html)

Gregory, J.M., H.T. Banks, P.A.

Stott, J.A. Lowe and M.D. Palmer(2004)“Simulated and observed decadal

variability in ocean heat content”, Geophys.

Res. Lett. 31, L15312.

Hadley Centre(2005)“ Climate change and the greenhouse

effect, A briefing from the Hadley Centre, December 2005.

http://www.metoffice.com/research/hadleycentre/pubs/brochures/

Hansen, James E.(2005)“ Is There Still Time to Avoid‘Dangerous

Anthropogenic Interference’ with Global Climate?:A Tribute to Charles David Keeling”, NASA Goddard

Institute for Space Studies, and Columbia University Earth Institute, New York,

NY 10025, December 6, 2005

http://www.giss.nasa.gov/~jhansen/keeling/keeling_talk_and_slides.pdf

Hogan, Jenny(2005)“Climate argument solved?” , Nature, published online :11 August

2005, doi :10.1038/news050808-13.

会田勝(1982)『大気と放射過程』東京堂出版, 280 pp.

池田清彦(2006)『環境問題のウソ』 ちくまプリマー新書.

伊藤公紀(2005)「気候変動枠組条約と京都議定書を見直す」『日本人のちから』第16号(2005年1月), 東京財団. (http://www.tkfd.or.jp/publication/reserch/chikara16_3.shtml)

伊藤公紀(2003)『地球温暖化』, 日本評論社.

Jones, P.D. et al(2001)“Adjusting for sampling density

in grid box land and ocean surface temperature time series”, J. Geophys. Res. 106, 3371–3380.

Jones, P.D. and Moberg, A.(2003)“Hemispheric and large-scale

surface air temperature variations: an extensive revision and update to 2001”, J. Clim., 16, 206–223.

河宮未知生(2005)「質問応答 質問:気温の変化が二酸化炭素の変化に先行するのはなぜ?」『天気』, Vol.52, No. 6(2005年6月), 日本気象学会.

(http://www.s-ws.net/tenki/cont/52_06/co.html)

Karl, T.R., S. Hassol, C.D.

Miller and W.L. Murray (eds), “Temperature trends in the lower atmosphere:

steps for understanding and reconciling differences”, A report by the Climate

Change Science Programme and the Subcommittee on Global Change Research,

Washington, DC. (in draft).

Keeling, Piper and Heimann(1996)“Global and hemispheric CO2

sinks deduced from changes in atmospheriCO2 concentration”, Nature, Vol 381, 218-221.

Keeling C.D.(1993)“A Brief History of Atmospheric

Carbon Dioxide Measurement and Their Impact on Thoughts about Environmental

Change”, lecture by the Winners of the Blue Planet Prize, The Asahi Glass

Foundation, p.66-83.(これはブルーブラネット賞受賞者の講演を集めた講演録であり、講演録自体は数年分をまとめて1997年に出版されている)

Keeling,C.D. et al.(1989)“Aspects of Climate Variability

in the Pacific and the Western Americas”, ed.Peterson,D.H, pp165-236, (Geophys.Monogr.55, Am.Geophys.Union,Washington

DC,1989)

Lean J., J. Beer and R. Bradley(1995)“Reconstruction of solar

irradiance since 1610: Implications for climate change”, Geophys. Res. Letts. 22, 3195–3198.

Lean, J. (2000)“Evolution of the Sun’s spectral

irradiance since the Maunder Minimum”, Geophys.

Res. Lett., 27(16), 2425-2428.

http://www.agu.org/pubs/crossref/2000/2000GL000043.shtml

Levitus, S., J.I. Antonov, T.P.

Boyer and C. Stephens(2000)“Warming of the world ocean”, Science, 287, 2225–2229.

Lomborg, B.(2005)“Global Crises, Global

Solution”, Cambridge University Press.

McNeil et al.(2003)“ Anthropogenic CO2 uptake by

the ocean based on the global chlorofluorocarbon data set”, Science, Vol. 299, 235-239.

Manabe, S., and R. F. Strickler(1964)“Thermal equilibrium of the

atmosphere with a convective adjustment”, J.

Atmos.Sci., 21, 361-385.

真鍋淑郎(1985)「二酸化炭素と気候変化」『科学』, 55巻, 84 - 92.

(再録 (1990) 内嶋善兵衛編, 『地球環境の危機』, 岩波書店, 65- 73.

Mann,

M.E., Bradley, R.S. and Hughes, M.K.(1998)“Global-scale temperature

patterns and climate forcing over the past six centuries”, Nature, 392, 779-787.

Mann, M.E., Bradley, R.S. and

Hughes, M.K.(2004)“Corrigendum”. Nature, 430, 105.

増田耕一(2005a)「読書ノート:これからの環境論(渡辺正著)」

(http://web.sfc.keio.ac.jp/~masudako/reading/watanabe2005.html)

増田耕一(2005b)「ホッケー・スティック論争」

(http://web.sfc.keio.ac.jp/~masudako/memo/hockey.html)

松岡譲(1999)「コメント:CO2温暖化脅威説は世紀の暴論か」環境経済・政策学会編『地球温暖化への挑戦』, p.245-250, 東洋経済新報社.

Mears C.A. and Wentz F.J.(2005)Sciencepublished online ,

doi:10.1126/science.1114772.

Muscheler, R., Joos, F., Muller,

S. A. & Snowball, I.(2005)"How unusual is today's

solar activity?" Nature, 436, doi:10.1038/nature04045.

http://www.nature.com/nature/journal/v436/n7050/full/nature04045.html

根本順吉(1994)「超異常気象」, 中公新書.

Oreskes Naomi(2004)“The Scientific Consensus on

Climate Change”, Nature, 3 December

2004, vol. 306.

Parker, D.E.(2004)“Large scale warming is not

urban”, Nature, 432, 290.

Petty W. Grant(2004)“A First Course in Atmospheric

Radiation”, Madison WI USA: Sundog Publishing, 445 pp. ISBN 0-9729033-0-5.

Philipona, Rolf, Dürr Bruno,

Ohmura, Atsumu and Ruckstuhl, Christian(2005)“Anthropogenic greenhouse forcing

and strong water vapor feedback increase temperature in Europe", Geophysical Research Letters, VOL. 32,

L19809, doi:10.1029/2005GL023624.

Pielke, Roger A., Jr(2005)“Consensus About Climate Change

?” , Science, Vol. 308, 13 May 2005,

p.953.

Plass, G.N.(1956)“Carbon dioxide and the

climate”, American Scientist, Vol.

44, 302 - 316.

Rayner, N.A., D.E. Parker, E.B.

Horton, C.K. Folland, L.V. Alexander, D.P. Rowell, E.C. Kent and A. Kaplan(2003)“Global analyses of sea surface

temperature, sea ice, and night marine temperature since the late nineteenth

century”, J. Geophys. Res. 108 (D14),

4407.

Royal Society(2004)“Guide to facts and fictions

about climate change”

http://www.royalsoc.ac.uk/page.asp?id=2986

Sherwood S., Lazante J. &

Meyer C.(2005)Sciencepublished online ,

doi:10.1126/science.1115640

Soden, Brian, Richard T. Wetherald,Georgiy

L. Stenchikov, Alan Robock(2002)“Global Cooling After the

Eruption of Mount Pinatubo: A Test of Climate Feedback by Water Vapor”, Science, VOL 296 26 APRIL 2002 p.

727-730

Solanski, S.K., Usoskin, I.G.,

Kromer, B., Schussler, M. and Beer, J.(2004)“Unusual activity of the Sun

during recent decades compared to the previous 110000 years”, Nature, Vol.431, p.1084-1087.

http://www.nature.com/nature/journal/v431/n7012/abs/nature02995.html

Sun, Bomin and Bradley, Raymond

S.(2004)“Reply to comment by N. D. Marsh

and H. Svensmark on Solar influences on cosmic rays and cloud formation: A

reassessment” Journal of Geophysical Research, VOL. 109, D14206,

doi:10.1029/2003JD004479.

Takahashi et al.(2002)“Global sea-air CO2

flux based on climatological surface ocean p CO2, and seasonal

biological and temperature effects”, Deep

Sea Research, Vol. 49, 1601-1622.

柴田清孝(1999)『光の気象学』朝倉書店, 182 pp.

槌田敦(1999)「CO2温暖化脅威説は世紀の暴論」環境経済・政策学会編『地球温暖化への挑戦』, p.230-244, 東洋経済新報社.

槌田敦(2004)「CO2温暖化が否定されたとき、経済学者を襲う排出権取引の責任問題-」2004年度環境経済・政策学会発表要旨.

槌田敦(2005a)「CO2温暖化説は間違っている-よって、温暖化対策事業は中止させるべきである-」2005年度環境経済・政策学会発表要旨.

槌田敦(2005b)「CO2による地球温暖化は本当なのだろうか-大気汚染による温暖化の可能性について-」日本物理学会誌投稿原稿.

東北大学大気海洋変動観測研究センター(2006)

(http://caos-a.geophys.tohoku.ac.jp/bujunkan/archives/000037.html)

渡辺正(2005)『これからの環境論:つくられた危機を越えて』, 日本評論社.

Weart, S.R.(2003)The Discovery of Global Warming.

Harvard University Press